- 生漢煎 公式サイト TOP

- 漢方コラム

- 夏にむくみやすくなる原因とは?知っておきたい予防と解消法!

夏にむくみやすくなる原因とは?知っておきたい予防と解消法!

夏の不調のひとつ「むくみ」。冷房や冷たい飲み物で体が冷えやすい夏は、実はむくみやすい季節。特に女性は筋肉量が少ないため体が冷えやすく、1年を通してむくみやすい傾向も。

ここでは、夏にむくみやすくなる主な原因やすぐに実践できる予防と解消法、むくみの症状に効くおすすめ漢方薬についてご紹介します。

目次

夏にむくみやすくなる原因とは?

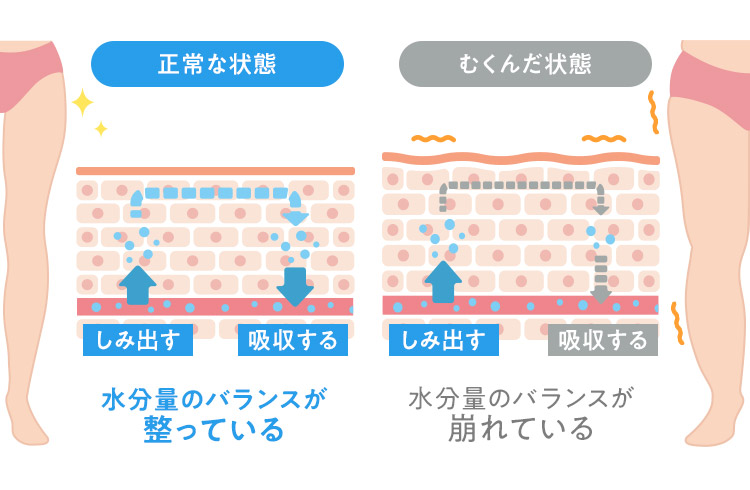

むくみとは、皮膚または皮下に水分が滞っている状態のことをいいます。血液中の水分が血管の外へ異常に染み出すことによって起こります。

夏にむくみやすくなる主な原因としては冷え、運動不足、そして水分や塩分の摂り方が大きく関係しています。具体的にどのような原因があるのか、詳しく見ていきましょう。

夏の冷え

猛暑の屋外から帰ってくると、体を冷ましたくて冷房を強く入れてしまいがち。そのまま長時間過ごしていると、気づかないうちに体が冷えて血管が収縮し血行が悪くなります。

その結果、体内の水分や老廃物の排出が滞りやすくなり、体がむくんでしまうのです。

また、冷たい飲み物やアイスクリームなどの冷たい食べ物も内臓が冷える要因。胃や腸の血管を収縮し、血流が悪くなってしまいます。体温を下げないことがむくみ対策として重要です。

運動不足

夏は暑さで外出がおっくうになり、つい運動不足に陥りやすくなります。しかし、運動不足はむくみと深く関係しています。

特に、ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、足の血液を心臓に戻すポンプのような役割を担っています。運動不足などで筋肉が衰えるとポンプの力が弱くなり、血行が悪くなることでむくみやすくなります。

また、立ち仕事や座り仕事といった同じ姿勢を長時間続けていて血行が悪くなった場合にもむくみが生じます。「夕方になると足がパンパンになる」という人が多いのは、重力によって水分が下に溜まりやすくなっているからです。ウォーキングやストレッチなどで筋肉を動かすことで、全身の血行が促進され、体内の余分な水分や老廃物の排出が活発になります。

水分の摂り方

水分の摂りすぎや、逆に控えすぎもむくみの原因になります。水分を摂りすぎると体外への排出が追いつかず、むくみにつながります。

また、体は水分が不足していると感じると、生命維持のために体内の水分をより溜め込もうとする働きが強まります。その結果、むくみやすくなる場合があるのです。

ビールはむしろ渇きを助長する!?

暑い日に飲む冷たいビールは格別。ですが、アルコールで水分不足を補うことはできません。アルコールには利尿作用があり、飲んだ分かそれ以上の量の水分が出ていってしまうのです。さらに、尿と一緒に熱も出ていってしまい体の冷えにもつながります。

また、アルコールを肝臓で分解する過程で水分が消費されてしまい、体内の水分バランスが乱れることで、むくみが生じやすくなります。お酒を飲んだ後は、脱水症状を防ぐためにも意識的に水を飲むようにしましょう。

塩分の過剰摂取

人間の体には体内の塩分濃度を一定にキープしようとする働きがあるため、塩分を摂りすぎると体内の塩分濃度を薄めようと水分を溜め込みます。その結果、体がむくみやすくなるため、塩分の摂りすぎには要注意。

厚生労働省の日本人の食事摂取基準(※1)では、成人の食塩目安量を以下のように設定しています。

| 男性 | 7.5g未満 / 日 |

|---|---|

| 女性 | 6.5g未満 / 日 |

夏太りの原因はむくみ?体重増加につながる理由

「夏に体重が増えた」と感じることはありませんか?その原因は「むくみ」かもしれません。

むくみは体内に余分な水分が溜まった状態であり、この水分がそのまま体重として現れるため、一時的な体重増加につながることがあります。

個人差はありますが、軽度のむくみの場合でも2~3kg程度の体重増加がみられることも。脂肪は数日で急に増えることはないので、短期間で急激な体重増加がみられたときはむくみが原因となっている可能性があります。

特に夏場は塩分の摂りすぎや、冷房による体の冷え、運動不足などが重なってむくみの症状がより顕著になります。

見た目スッキリ!夏のむくみ解消法

夏に感じるむくみは、ふくよかに見えてしまうなど見た目の問題だけでなく、体のだるさにつながることも。ここでは、具体的なむくみ解消法について解説するので、ぜひ参考にしてください!

塩分の排出を助ける食事

塩分の摂りすぎはむくみの原因に。そこで注目したいのが「カリウム」を多く含む食材です。カリウムは食事で摂りすぎた塩分を尿として排出する働きがあるため、むくみが気になるときは意識して食べるとよいでしょう。

カリウムは野菜や果物、肉、魚など多くの食べ物に含まれていますが、水溶性のため生で食べられる野菜や果物で摂るのが効率的です。

むくみにおすすめの夏野菜

夏野菜はカリウムを含み、冷やして生でおいしく食べれるものが多いのが特徴。例えば、以下のような夏野菜がおすすめです。

- トマト

- なす

- きゅうり

- ズッキーニ

- すいか

カリウムは過剰に摂取しても尿や汗として排出される性質があります。ただし、腎機能が低下している人はカリウムの摂取量に注意が必要です。気になる場合は医師に相談しましょう。

お風呂上がりのマッサージ

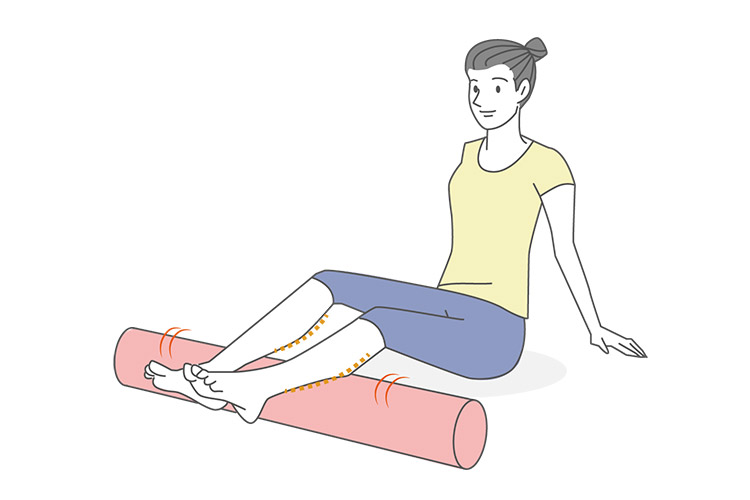

むくみ解消にはマッサージもおすすめ。足先から心臓に向かって優しくさするようにマッサージしたり、ストレッチポールを使ってふくらはぎをほぐすのも効果的です。

お風呂上がりは体が温まり、水分や老廃物が流れやすい状態のため、マッサージのベストタイミング。保湿ケアのついでにアロマオイルでマッサージすれば、リラックス効果も高まります。

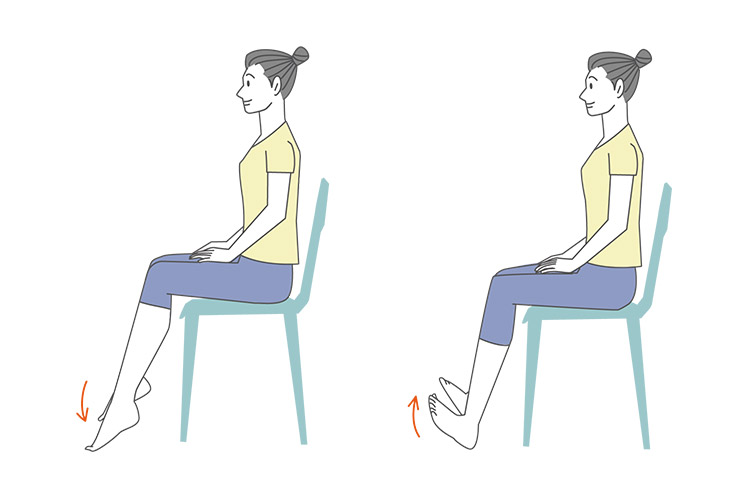

ふくらはぎ・足首のストレッチ

デスクワークなど長時間同じ姿勢でいると血行が悪くなりむくみの原因に。1~2時間に1回を目安に、デスクの下でふくらはぎを伸ばしたり、足首を回すなどの軽いストレッチを行いましょう。思いつきで行うのではなく、毎日少しずつでも続けることが大切です。

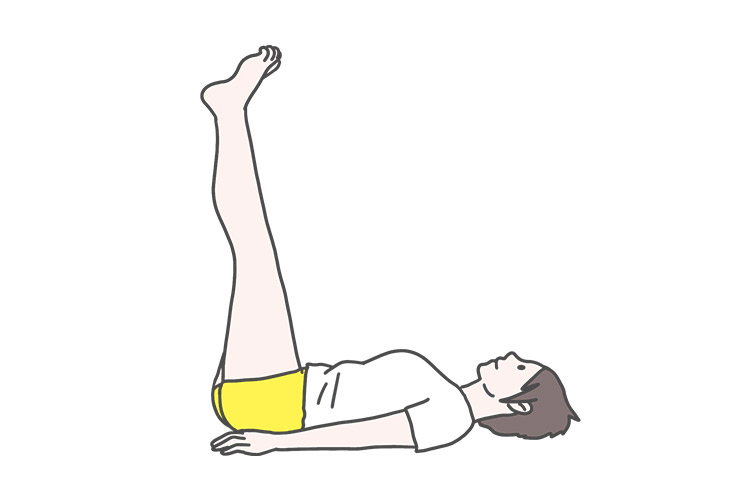

足を高くあげる

寝る前や休憩中に足を心臓よりも高い位置に上げて休むと、重力によって足に滞っている血液や水分が心臓の方へ戻りやすくなります。

就寝するときは、布団やベッドの足部分をかさ上げし、足の位置を高くする方法が効果的。

シーツの下にクッションや座布団などを重ねると、寝返りなどでズレにくくなりおすすめです。

仕事中などこまめに足を上げるのが難しい場合は、就寝前など無理のない範囲で実践してみてくださいね。

むくみ予防に!夏の生活習慣を見直そう

日頃からむくみにくい体を目指すことが基本。ここでは、特に夏に意識したいむくみ予防のポイントをご紹介します。

塩分の摂りすぎに気をつける

むくみの大きな原因の一つが、食べ物からの塩分の摂りすぎです。特に、加工食品は多くの塩分が含まれているため、なるべく避けるか、摂取量を減らすように心がけましょう。

▼塩分が多い加工食品の例

- インスタント食品

- スナック菓子

- 加工肉(ハム、ソーセージ など)

- 練り物(かまぼこ、ちくわ など)

- 干物 など

\塩分を減らすコツ/

ハムやソーセージ・練り物は一度茹でると少し塩分を落とすことができます。また、夏場によく使うめんつゆやポン酢などの使用量を減らし、代わりに生姜や大葉、わさび、黒コショウなどの薬味やスパイスを活用すれば味にアクセントがついて塩分を減らしても気になりにくくなります。

外食時も、塩分控えめなメニューを選んだり、ドレッシングをかけすぎないよう心がけましょう。

適度な量の水分摂取

水分摂取で大切なのは、適切な量の水分をこまめに摂取することです。

欧米の研究結果(※2)によると、水の必要摂取量の目安は生活活動レベルが低い集団で1日2.3〜2.5 リットル程度、生活活動レベルが高い集団で1日3.3~3.5リットル程度といわれています。食事からの水分や体内で作られる水分を考慮すると、飲み水としては少なくとも1.2リットルは摂取した方がよいでしょう。(※3)

一度に大量に飲むのではなく、コップ1杯程度の水を時間をかけてゆっくり飲むのがポイント。特に夏場は汗をかく量が増えるため、こまめな水分摂取を心がけましょう。

体を冷やしすぎるとむくみにつながるので、冷たい飲み物ばかりではなく、常温の水やお茶なども積極的に取りいれて。水分補給には、ミネラル豊富でノンカフェインの麦茶や黒豆茶、ルイボスティーなどもおすすめです。

※2 参考文献:〈参考〉 水 1 基本的事項 2 水の必要量を算定するための根拠 ※3 参考文献:国土交通省|「健康のために水を飲もう」推進運動適度な運動で汗をかくことも大切

一般的に冬と比べて基礎代謝が下がるとされている夏こそ、運動で汗をかくことが大事。運動を習慣化し基礎代謝を上げることは、むくみにくい体づくりの第一歩です。

ただし、炎天下での無理な運動は夏バテや熱中症になることも。夏場はハードすぎず、マイペースに続けられる運動がおすすめです。

▼夏におすすめの運動

| ウォーキング | 夏場は早朝や夕方の比較的涼しい時間帯がおすすめ。全身の筋肉をバランス良く使うことで、血流が良くなり、冷えやむくみの改善につながります。 |

|---|---|

| 水泳 | 水中を歩くだけでも効果あり〇。浮力で足腰の負担が軽減されるので、膝や腰に不安を感じる方にもおすすめ。水圧によるマッサージ効果で足のむくみ解消や疲労回復につながります。 |

| ヨガ | ヨガのポーズや動きは、血液・リンパの流れを促進し老廃物の排出を助けます。深い呼吸や瞑想は自律神経を整えリラックス効果も期待できます。 |

| ラジオ体操 | 全身の筋肉をまんべんなく、短時間で効率的に動かせます。使っている筋肉を意識しながら動かすのがポイント。 |

運動中はこまめな水分補給を行うことで、効率的に余分な水分や老廃物を排出することにつながります。熱中症対策も兼ねて、水分補給を忘れないようにしましょう。

夏でも湯船につかって入浴を

ついシャワーで済ませたくなる夏ですが、湯船につかって体をゆっくり温めることでむくみ解消につながります。特にクーラーで体が冷えている人や冷たい食べ物を好んでよく食べている人は、お風呂で冷えのリセットが不可欠。38℃〜40℃くらいのぬるめのお湯で15~20分ほど、じんわりと汗をかくくらいが最適です。

むくみに効くおすすめの漢方薬

漢方薬は滞っている水分を排出するだけでなく、原因となっている臓器にも働きかけることで、むくみをはじめとするさまざまな不調を改善するお薬です。ここでは、むくみの症状に悩む方におすすめの漢方薬をご紹介します。

防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)

防已黄耆湯は、水太り体質でむくみがち、疲れやすく、汗をかきやすい方に適した漢方薬です。

防已(ボウイ)と黄耆(オウギ)を主薬とした6種類の生薬が胃腸の働きを助けて水分代謝を高め、体内の水分のめぐりを良くします。また、余分な水分を排出する働きによって下半身などのむくみを改善し、水太りの肥満症改善、多汗症にも効果があります。

\Pick Up Item/

防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

防風通聖散は、体力が充実して、お腹周りに脂肪が多く、便秘がちな方に適した漢方薬です。

当帰(トウキ)芍薬(シャクヤク)といった18種類の生薬が新陳代謝を高め、お腹の脂肪を分解・燃焼します。また、老廃物を排出する働きによって便秘や体に溜まった余分な水分を利尿することでむくみにも効果があります。

\Pick Up Item/

五苓散(ごれいさん)

五苓散は、体力や体質を問わず使用でき、のどが渇いて尿量が少ない方に適した漢方薬です。

猪苓(チョレイ)を主薬とした5種類の生薬が体の中の水分バランスを整え、むくみや下痢などの症状を改善します。このほか、飲みすぎによる二日酔いや頭痛、めまい、乗り物酔いにも用いられることがあります。

知っておきたい!むくみの原因となる病気

むくみの主な原因は、冷えや運動不足、水分の摂り方など日常的なものが多いですが、中には病気が原因で生じている場合もあります。

次のような病気によるむくみの場合には、自己判断によるセルフケアや市販の医薬品で対処するのではなく医療機関を受診することをおすすめします。

▼むくみがある場合の受診する症状の目安

- 左右どちらか一方だけ足がむくむ

- むくみが急に現れたり、数日で悪化したりする

- むくみに加えて、息切れや呼吸困難がある

- 体重が急激に増えた

- 尿の量が減った

- むくんでいる部分を押してもへこみが戻らない

- むくんでいる部分が赤くなったり、熱を持ったりしている

- 全身の倦怠感や吐き気を伴う

腎不全

腎臓は体内の老廃物・余分な水分を尿として排出する役割を持つため、腎不全になると、水分や塩分が体内に溜まりやすくなり、むくみの症状が現れることがあります。

腎臓の病気によるむくみは左右対象的で、重力の影響で足首やふくらはぎなど下半身からむくみ始めるのが特徴です。(※4)むくんでいる部分を指で10秒以上強く押したときに、指の跡がへこんだまま残るなどの症状がみられます。

※4 参考文献:一般社団法人 日本腎臓学会 3.腎臓がわるくなったときの症状心不全

心不全になると全身の血液の流れが悪くなり、体全体に水分が溜まりやすくなることで、むくみの原因となります。代表的な症状として動いたときの動悸や息切れ、脚やまぶたのむくみなどがあります。(※5)そのほか、「咳が出る」「疲れやすい」などの症状がみられる場合は早めに医療機関を受診しましょう。

※5 参考文献:国立長寿医療研究センター 息切れや足のむくみ~もしや心不全?~リンパ浮腫

リンパの流れが悪く、脚がむくむ病気です。片方の脚や腕に症状がみられる場合が多いですが、両方にみられる場合もあります。ピリピリした痛みを伴うこともあり、38℃以上の高熱が出ることもあります。(※6)進行すると皮膚が硬くなり、皮膚の炎症なども起こりやすくなります。

※6 参考文献:国立がん研究センター 中央病院 リンパ浮腫についての基礎知識~この夏はスッキリむくみ知らず!

むくみといっても原因はそれぞれですが、夏特有の冷えや運動不足、水分・塩分の摂り方などが大きく関係しています。日々の生活習慣を見直すことで、むくみにくい体を目指したいですね。