- 生漢煎 公式サイト TOP

- 漢方コラム

- 漢方薬の飲み方完全ガイド!飲むタイミングやコツ、注意点を解説

漢方薬の飲み方完全ガイド!飲むタイミングやコツ、注意点を解説

「漢方薬が苦くて続かない」「いつ飲めばいいのか分からない」漢方薬を飲むうえで、こうしたお悩みは少なくありません。しかし、実はちょっとした工夫で漢方薬がぐっと飲みやすくなることも。

今回は、漢方薬が続けやすくなる飲み方のコツ、効果的な飲むタイミング、注意点について解説していきます。漢方薬の正しい飲み方を知り、その効果を十分に活かしましょう!

目次

漢方薬とは?

漢方は中国から伝わり、日本独自に発展した日本の伝統医学です。今では多様な漢方薬が医療現場で使われています。

漢方薬は、原則2種類以上の生薬を組み合わせて作られた複合薬です。生薬とは、薬の原料となる天然物で、植物の葉や根、動物、鉱物などの一部をそのまま用いるか加工したものになります。

これらの生薬を「君臣佐使(くんしんさし)」という漢方独自の考え方に基づき、それぞれの生薬が持つ特性を活かし、バランス良く配合することで、複数の症状に対して幅広い効能が期待できるのが特徴です。

西洋薬と漢方薬の違い

西洋薬は、解熱鎮痛剤や抗生物質など、特定の症状や病原体に対してピンポイントで作用するものが多く、即効性が期待できる点が特徴です。

一方、漢方薬は、具体的な病気そのものだけでなく、その人の体質や全身の状態を考慮し、体のバランスを整えることで、自然治癒力を高めることを目的としています。そのため、検査には現れず、原因が特定できないけれど自覚症状があるときや、病気の手前でなんとなく体の調子が悪い未病の段階は、漢方の得意分野といえます。

西洋薬と比べ、効果が出るまでに時間がかかることもありますが、体質改善できるのが特徴です。

漢方薬の剤形の種類について

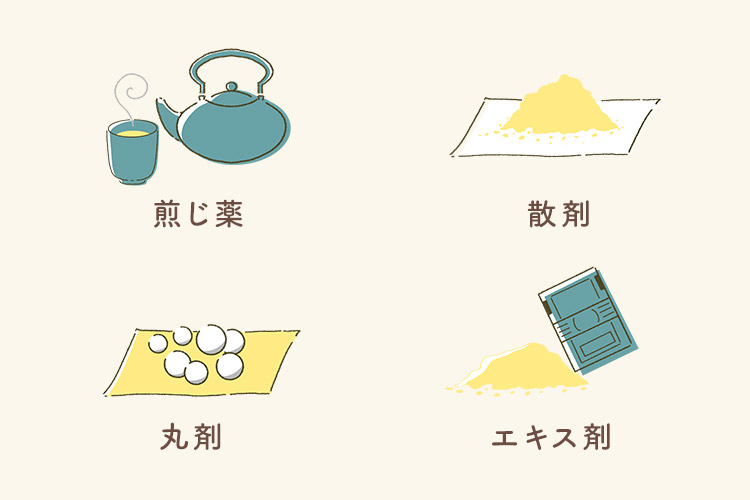

伝統的な漢方薬には、煎じて飲む「煎じ薬(湯液)」、生薬を細かくひいた「散剤」、粉末にした生薬にハチミツなどを練りこんで固めた「丸剤」などがあります。

近年は、日本で「エキス剤」が開発され、病院で処方される漢方薬や市販の漢方薬のほとんどがエキス剤です。エキス剤は煎じた薬液を乾燥させて飲みやすい形に製造したもので、煎じる手間が省けるうえ、飲みにくさが少なく、長期保存や携帯にも便利なため主流になっています。

▼エキス剤の主な剤形

- 顆粒剤

- 錠剤

- カプセル剤

なお、漢方薬の八味地黄丸(はちみじおうがん)のように、エキス剤だけでなく、中には伝統的な生薬を練り合わせた丸剤も販売されていたりします。丸剤は効果が高いものの、錠剤と異なり大量生産が難しく、熟練した技術も必要なため、近年製造が難しくなっている剤形です。

漢方薬の苦みや香りも効果のうち?

漢方薬に使われる生薬は味が独特なため、「苦い」「匂いが気になる」と感じる方も多いかもしれません。

しかし、漢方ではこの苦みや香りも薬効の一部であると考えられており、「苦みには体の熱を冷ます作用や、炎症を抑える作用がある」と考えられているのです。

また、香りは気の巡りを良くし、精神的な安定をもたらす効果があるといわれています。

そのため、苦手だからといって、安易に何かを混ぜて飲んだり、無理に味を消したりすることは、期待できる効果を損なう可能性も考えられます。

漢方薬はいつ飲む?飲み方のコツは?

「漢方薬の苦味や香りも効果のうち」とはいえ、飲みにくいと毎日続けるのも大変ですよね。味や香りがどうしても気になる場合は、飲み方を工夫してみましょう。漢方薬を飲むタイミングや、漢方薬が飲みやすくなる飲み方のコツを紹介します!

漢方薬を飲むタイミング

漢方薬は1日2~3回服用することが多く、飲むタイミングは、「食前」か「食間」が一般的です。

これは、胃の中に食べ物が入っていない空腹時に飲むことで、薬が吸収されやすくなると考えられているためです。「食前」とは食事の約30分前、「食間」とは食事と食事の間(食後2時間くらい)を指します。

ただし、胃腸が弱い人や漢方薬の種類によっては、食後の服用が指示される場合もあります。用法・用量を確かめ、その指示に従って服用してください。何らかの理由で、記載通りに飲めない場合は医師や薬剤師、登録販売者に相談しましょう。

漢方薬の飲み方のコツ

水または白湯を先に口に含んでから飲む

顆粒タイプの漢方薬を飲む際、口の中に直接入れてから水や白湯を飲むと、粉が張りついて飲みにくく感じることがあります。

そのため、まず少量の水または白湯を先に口に含んでから、漢方薬を口に入れ水と一緒に飲み込みます。口に残らないよう、もう一度水または白湯を飲みます。

漢方薬をオブラートに包んで飲む

漢方薬の味や香りがどうしても苦手な方には、漢方薬をオブラートに包んで飲む方法がおすすめです。特に苦みや香りを感じやすい顆粒タイプや、数の多い丸剤に向いています。

オブラートは、デンプンから作られた水に溶けやすい可食フィルムです。水を入れたコップに漢方薬を包んだオブラートを入れると、オブラートが水に溶けてゼリー状になります。そのまま、水と一緒に飲み込んでください。

ココに注意!

オブラートは水につけずに服用すると、口の中に張りついてかえって飲みにくくなります。必ず水につけてゼリー状になった状態で服用してください。

服薬ゼリー

小さな子どもや嚥下が苦手な方には、つるんと飲み込みやすい服薬ゼリーがおすすめです。ゼリーの中に薬を混ぜて一緒に飲むことで、味や匂いが感じにくくなったり、のどに詰まらず飲み込みやすくなります。

いろいろな味の服薬ゼリーが販売されているので、薬剤師や登録販売者に相談して試してみると良いでしょう。

漢方薬をお湯に溶かす飲み方

顆粒タイプの漢方薬が入れ歯の隙間に入って痛いという方は、お湯で溶かす方法もひとつ。お湯に溶かすことで体を温めたり、漢方薬の成分が体に吸収されやすくなるともいわれています。

ココに注意!

吐き気・嘔吐のある場合は、お湯に溶かして飲むと逆効果になります。また、味や匂いに敏感な方は漢方の香りで悪心・嘔吐を起こす場合もあります。その場合、オブラートや服薬ゼリーなどの飲み方がおすすめです。

漢方薬を飲むときの注意点

ほかの漢方薬や薬(西洋薬)と一緒に飲む場合は、服用前に必ず医師や薬剤師、または登録販売者に相談しましょう。2種類以上の薬を併用することで、予期せぬ相互作用が生じる可能性や、効果が強くなりすぎたり弱くなりすぎたりする場合があります。

例えば、漢方薬の小柴胡湯(しょうさいことう)とインターフェロンを併用すると間質性肺炎を起こしやすくなるため、併用は禁忌とされています。

また、飲み忘れたからといって、2回分をまとめて飲むことはしないでください。用法・用量を守り、1回分の量を服用しましょう。もし飲み忘れた場合は、次の服用を4時間以上あけてください。

漢方薬の正しい保管方法

漢方薬は正しい方法で保管しないと、品質が落ち、効果が減少する場合があります。

保存するときは直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管することが基本。特に、顆粒タイプは湿気を吸いやすいため、開封後は密閉できる容器に移し替えるか、チャック付きの袋に入れて保管すると良いでしょう。個包装タイプなら保存しやすく、持ち運びにも便利でおすすめです。

また、小さな子どもがいる場合は誤って口にしないよう、手の届かない場所に保管しましょう。

漢方薬の飲み方Q&A

Q1. 漢方薬は飲み始めてからどのくらいで効果が出るもの?

漢方薬の効果が現れるまでの期間は、個人の体質や症状、服用する漢方薬の種類によって大きく異なりますが、数週間程度で徐々に効果が出てくることが多いです。

しかし、漢方薬のなかには風邪のひきはじめに使われる葛根湯(かっこんとう)やこむら返りに使われる芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)など、飲んですぐ効果を実感できる漢方薬もあります。

Q2. 漢方薬はいつまで飲み続けるべき?

漢方薬の服用期間は、症状の改善状況や体質によっても異なりますが、気になる症状がなくなった時点で服用を中止してください。また、1ヵ月程服用しても症状がまったく良くならない場合は漢方薬が合っていない可能性もあるので、医師、薬剤師または登録販売者に相談しましょう。

なお、医師や薬剤師、登録販売者から指示がある場合は、症状が改善されたとしても自己判断で服用を中止しないでください。適切な期間しっかり服用しつづけることで、体質が改善され、再発しにくい体づくりに繋がります。

Q3. 妊娠中や授乳中でも漢方薬を飲んで平気ですか?

妊娠中や授乳中でも服用できる漢方薬はあります。例えば漢方薬の半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)は妊娠中のつわりの症状に用いられることがあります。

しかし、漢方薬の中には、ダイオウやセンナなど妊娠中や授乳中は避けた方がよい生薬が含まれているものもあるため、服用には注意が必要です。必ず医師の指導のもと、漢方薬を適切に服用しましょう。

Q4. お酒を飲んだときに漢方薬を飲んでもいいですか?

アルコールは、漢方薬の吸収や代謝に影響を与える可能性があるため控えましょう。作用が強くなったり、予期せぬ副作用が出たりする場合があります。特に、胃腸に作用する漢方薬や、肝臓に負担をかける可能性のある漢方薬を服用している場合は注意しましょう。

漢方薬が吸収された後、おおよそ服用後4~5時間後にお酒を楽しむなら問題ありません。どうしても時間の調整が難しい場合は、漢方薬を飲まずに次回のタイミングで服用しましょう。

漢方薬の飲み方のコツをおさえて体質改善!

漢方薬は、その独特の苦みや香りも薬効の一つとされており、正しく服用することで、より効果を実感しやすくなります。

とはいえ、無理に我慢して飲み続けるのは難しいこと。どうしても味や匂いが気になって飲みづらい場合は、オブラートに包んで飲んだり、子どもからシニアまで使える服薬ゼリーの活用もおすすめです。

また、錠剤などの味や匂いが気にならない剤形を選ぶのもひとつの手。あなたに合った飲み方で、健やかな毎日を育んでいきましょう!