- 生漢煎 公式サイト TOP

- 漢方コラム

- 夏バテ対策ガイド!熱中症との違いや予防する食べ物・レシピも紹介

夏バテ対策ガイド!熱中症との違いや予防する食べ物・レシピも紹介

ジメジメとした梅雨が明け、本格的な夏がやってくると、多くの人を悩ませるのが「夏バテ」。実は、この夏バテを放っておくと熱中症リスクが高まることも。

ここでは、夏バテの主な症状や原因、食事などの夏バテ対策、そして不調をやわらげる漢方薬までわかりやすくご紹介します。

目次

夏バテとは?

夏バテとは、夏の暑さによって体の調子を崩してしまう状態を指します。医学的な病名ではありませんが、暑さによる身体的・精神的な不調の総称として広く使われています。

高温多湿な日本の夏は、私たちの体に大きな負担をかけるため、体がだるい、食欲がない、眠れないといった症状は、夏バテのサインかもしれません。

夏バテの主な症状

夏バテの症状は人によって様々ですが、一般的に以下のようなものがあげられます。

- 全身の倦怠感や疲労感

- 食欲不振

- 胃腸の不調(下痢や便秘)

- 頭痛やめまい

- 不眠や寝付きの悪さ

- 集中力の低下

- イライラや気力の低下

これらの症状が複数現れる場合、夏バテの可能性が高いと考えられます。

夏バテのピークはいつ頃?

夏バテは、一般的に梅雨明けから8月にかけての暑い時期になると多くなるといわれています。特に、体の疲れが蓄積される8月上旬から中旬にかけてが、夏バテのピークとなる傾向があります。

ただし、近年は残暑が厳しいため、9月でも注意が必要です。

夏バテがひどい・治らない場合は病院へ

夏バテの症状が重い、なかなか改善しない場合は内科を受診しましょう。高熱が続く、意識がもうろうとする、激しい頭痛や吐き気があるといった症状がある場合は、熱中症など他の病気の可能性もあります。我慢せずに医療機関を受診してください。

特に、高齢者や小さな子どもは熱中症になりやすいため、早めに受診して、医師の診察を受けることをおすすめします。

夏バテの原因

夏バテの主な原因は、夏の暑さや湿度の高さによる体の不調です。具体的には、以下の要因が絡み合って発生します。

- 体温調節機能の低下

- 自律神経の乱れ

- 発汗による水分・ミネラル不足

- 食欲不振による栄養不足

- 睡眠不足による疲労蓄積

多くの人は室内と室外を1日に何度も出入りします。温度差の大きい環境を行ったり来たりしていると、体は汗を出したり止めたり、熱を生産したり抑えたりを目まぐるしく切り替えなくてはなりません。すると、体温調節をつかさどる自律神経が乱れてしまい、食欲不振や頭痛、めまいなどの症状があらわれるのです。

また、湿度の高い環境では、汗をかいても蒸発しにくくなります。すると、体にこもった熱が逃げず、さらに大量の汗を出して体を冷まそうとします。これがくり返されると、体力を消耗したり脱水気味になり、夏バテの症状が出てきます。

夏バテと熱中症の違いは?

夏バテと熱中症は、どちらも夏の暑さによって引き起こされる体調不良ですが、その症状の重さや緊急性に大きな違いがあります。

▼夏バテと熱中症の違い

| 夏バテ | 熱中症 | |

|---|---|---|

| 症状 | 全身の倦怠感、食欲不振、胃腸の不調、不眠、頭痛など | めまい、立ちくらみ、こむら返り、大量の発汗、頭痛、吐き気、けいれん、意識障害など |

| 原因 | 暑さによる体温調節機能の低下、自律神経の乱れ、 水分・ミネラル不足、栄養不足、睡眠不足など | 高温多湿な環境での体温上昇、体内の水分や塩分バランスの崩れ など |

| 緊急性 | 比較的軽度で、休息や食事での改善が期待できる | 緊急性が高く、重症化すると命に関わる場合がある |

夏バテは体調不良の範ちゅうですが、熱中症は命にかかわることもある病気です。何となくの体調不良が多い夏バテと違い、熱中症でははっきりとした症状があらわれるのが特徴。

もともと夏バテしている人は体力が失われている分、熱中症のリスクが高まるので注意が必要です。夏バテの症状が改善せず悪化するようであれば、熱中症の初期症状の可能性も考慮し、すぐに医療機関を受診しましょう。

熱中症になってしまったら…

熱中症は重症度によってⅠ~Ⅲ度に分類されます。症状に応じた対処法を知っておきましょう。

Ⅰ度(軽度)

めまい、立ちくらみ、筋肉痛やこむら返り、大量の発汗、手足のしびれ

<対処法>

- スポーツドリンクなどで水分・ミネラルを補給する

- 涼しい場所へ避難し、体を冷やす

Ⅱ度(中等度)

頭痛、吐き気、嘔吐、体のだるさ、力がはいらない

<対処法>

- すみやかに医療機関を受診

- 嘔吐の症状が出ている場合は無理に水分を飲ませない

Ⅲ度(重度)

意識がない、けいれん、足元がおぼつかない、体温が高い

<対処法>

- ただちに救急車を呼ぶ

- 意識がない場合は無理に水分を飲ませない

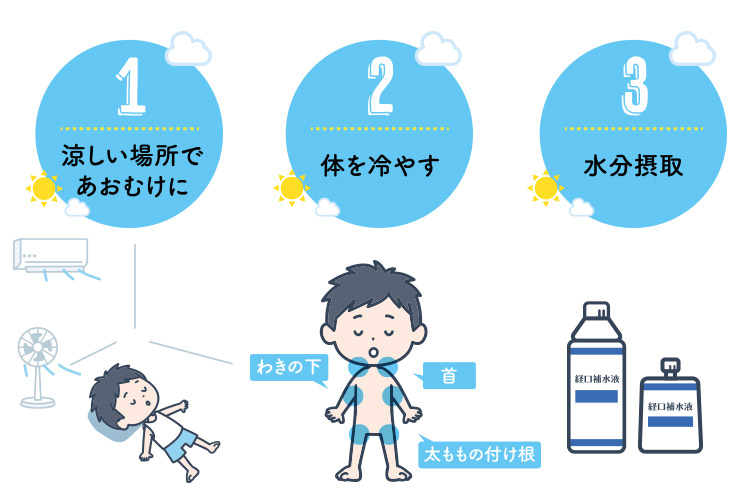

\早急にすべきはクールダウン/

熱中症になった人がいたら、意識の有無を確認します。意識がなければ一刻も早く、救急車を呼びましょう。

▼熱中症の応急処置

意識があれば、日陰や冷房の効いた室内など、涼しい場所に移動し、横に寝かせます。次に衣類をゆるめ、首筋、わきの下、太ももの付け根など、太い血管が通っている場所を冷たいタオルや保冷剤で冷やします。うちわや扇風機で風を当てることも有効です。

自分で飲めるようなら、スポーツドリンクや経口補水液などを飲ませて水分補給を。

実は知らない?経口補水液の飲み方

経口補水液は脱水症を治療するための病者用食品なので、日常的に飲むのはNG。スポーツドリンクよりも塩分やカリウムが3~4倍多く含まれていると言われています(※1)。あくまで脱水症状があるときに飲むもので、熱中症予防のために飲むものでないので注意しましょう。

夏バテ対策の基本

夏バテを防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが重要。夏バテしやすい生活になっていないかチェックしてみましょう。

こまめな水分補給

夏バテ対策において、最も基本となるのがこまめな水分補給です。のどが渇いてから一気に飲むのではなく、のどが渇かないように何回にも分けて少しずつ飲むのが〇。一気飲みすることにより胃液が薄まり、消化不良や胃もたれになる恐れがあります。とくに食事前にはたくさんの水を飲まないように気をつけましょう。

また、冷たい飲み物や食べ物で胃腸が冷えると血流が悪くなり、消化機能の低下につながります。消化不良を繰り返すと食欲不振や胃もたれ、下痢や便秘を起こしやすくなります。夏になると食欲が落ちるという人は、冷たいものばかり飲んだり食べているのが原因かも?

飲み物を注文するときは、氷なしでオーダーするなどの工夫もおすすめです。

\水分補給はミネラル豊富でノンカフェインの飲料を/

汗の成分のほとんどは水ですが、それ以外にも塩化ナトリウムやマグネシウムなどのミネラルも含まれています。

飲料水だけではミネラルを補えないので、特にたくさん汗をかく夏場には麦茶や黒豆茶などのミネラル豊富でノンカフェインの飲み物がおすすめ。東洋医学では、大麦は体を冷やすとされており、大麦を炒って煮出した麦茶は、飲むと体の熱を外に出してくれます。カフェインが入っていると、利尿作用で尿となって出てしまうので気をつけて。

ぬるめのお湯にゆっくり浸かる

夏場はついシャワーですませがちですが、特にクーラーで体が冷えている人や冷たいものを好んで飲んだり食べている人は、お風呂で冷えのリセットが不可欠。

38〜40℃程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、体の芯まで温まってじんわり汗をかきます。血流をよくするためにも入浴は大切。ぬるめのお湯に浸かると副交感神経が優位になって心身ともにリラックスでき、安眠につながります。

ココに注意!

夏バテの症状が酷いときは、シャワーだけですませてもかまいません。無理して入浴すると体力の消耗や脱水が進んで逆効果になることも。自分の体調と相談しながら、安全に入浴を楽しみましょう。

適度な運動と十分な睡眠を

夏バテ対策には、適度な運動と質の良い睡眠も欠かせません。

運動がおっくうになりがちな夏場は、ハード過ぎず続けやすい運動がおすすめです。ウォーキングやサイクリングは、早朝や夕方の比較的涼しい時間帯に。水泳は水中を歩くだけでも効果があります。

また、有酸素運動を習慣的に行うことで寝つきが良くなり、深い睡眠も増加することが分かっています(※2)。良質な睡眠は免疫力を高め、疲労を回復することで夏バテ対策につながります。

暑くて寝苦しい夜は、エアコンで室温を調整したり、寝具を工夫したりして、快適な睡眠環境を整えることが重要。寝る前にカフェインやアルコールの摂取を控える、スマホやPCを使わないなど、深い眠りを妨げるような習慣があれば見直しを。

※2 参考文献:健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~ 快眠と生活習慣こまめな換気で部屋の湿度管理

湿度は50〜60%くらいを保つようにしましょう。湿度が70%を超えるとムシムシと不快に感じ、夏バテしやすくなります。除湿機を使ったり、扇風機やサーキュレーターで湿気を含んだ空気を外に逃がすことも有効です。

温度差にも気をつける

屋外ではいかに太陽を遮るかで体感温度が変わってきます。外出時は日傘や帽子などを活用し、直射日光や強い日差しを避けるようにしましょう。

冷えた室内では、カーディガンやショールなどの着脱可能な「プラス1」のアイテムを。

エアコンの設定温度は、無理のない範囲で28℃を目安に設定し、扇風機などを併用して空気を循環させるのがおすすめです。

夏バテ予防に取り入れたい食事

夏バテを予防するには食べるのが一番。ここでは、夏バテ予防に役立つ栄養素や食べ物を紹介します。

▼夏バテ予防に役立つ栄養素と食べ物

| 栄養素・食品群 | 働き | 代表的な食べ物 |

|---|---|---|

| ビタミンB1 | 糖質をエネルギーに変える働きを助け、疲労回復に役立つ。 | 豚肉、うなぎ、大豆製品、玄米 |

| クエン酸 | 疲労物質の分解を促進し、食欲増進効果も期待できる。 | 梅干し、レモン、お酢、柑橘類 |

| たんぱく質 | 筋肉や体の組織を作る上で重要。体力の維持に不可欠。 | 肉類(鶏むね肉など)、魚介類、卵、納豆 |

| カリウム | 体内の水分バランスを調整し、むくみやだるさの改善に役立つ。 | アボカド、ほうれん草、きゅうり、海藻、バナナ |

| 香辛料 | 食欲増進効果が期待できる。発汗作用で体温を一時的に下げる効果も。 | カレー粉、唐辛子、しょうが、にんにく |

うなぎや豚肉は、ビタミンB1が豊富なスタミナ食材。そうめんや冷やし中華など、糖質が多くなりがちな夏場には、積極的に摂りたい栄養素です。

また、食欲が落ちやすい夏は、山芋やオクラ、めかぶなどのネバネバ食材もおすすめ。栄養も豊富で、単品メニューが多くなりがちな夏でも手軽に栄養素が補えます。

さらに、「生」「焼く」「煮る」「蒸す」「揚げる」の5つの調理法をかたよりなくローテーションすることも、栄養バランスを良くするポイントです。

さっぱり美味しい!夏バテ対策レシピ

夏に食べたいうなぎと、夏野菜の定番きゅうりを組み合わせた「うざく」。かば焼きのタレとお酢が絶妙にマッチし、簡単だけど高級感のある料理に仕上がります!

きゅうりとうなぎの酢の物「うざく」

カロリー |

調理時間 |

塩分 |

||

|---|---|---|---|---|

| 115kcal | 10分 | 0.8g |

| 材料(2人分) | |

|---|---|

| きゅうり | 1本 |

| うなぎのかば焼き | 1/2枚 |

| 酢 | 大さじ2 |

| めんつゆ(3倍濃縮) | 小さじ1 |

作り方

- うなぎのかば焼きは1cm幅に切り、きゅうりはスライスする。

- 全ての材料をボウルに入れ、全体を混ぜ合わせる。

夏バテによる不調を和らげる漢方薬

夏バテによる不調が長く続くときには、漢方薬の助けを借りるのも手。夏バテにいいとされる漢方薬を紹介します。

東洋医学の視点でみる夏バテ

東洋医学では、夏バテのことを「注夏病(ちゅうかびょう)」と呼び、「夏の暑さによって体力が消耗し、気の巡りが悪くなる状態」と捉えられます。

特に、消化吸収を司る「脾(ひ)」の機能が低下し、水分代謝が悪くなることで、だるさや食欲不振、胃腸の不調などが現れると考えられています。

体内の「気(エネルギー)」が不足し、余分な「湿(水分)」が停滞することで、様々な不調が引き起こされるという考え方です。

夏バテにいいとされる代表的な漢方薬

夏バテに効果的とされる代表的な漢方薬は、次のようなものがあげられます。

清暑益気湯(せいしょえっきとう)

熱中症や夏バテにも使われる代表的な漢方薬です。暑さによる体のだるさ、食欲不振、発汗過多などに用いられます。体の熱を冷まし、失われた「気」と「津液(水分)」を補うことで、夏バテの症状を和らげるといわれています。

補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

疲労倦怠感、食欲不振、胃腸虚弱など、夏バテの典型的な症状に用いられることが多い漢方薬です。体の「気」を補い、消化吸収機能を高めることで、体力を回復させる効果が期待されます。

夏バテしない体づくりを!

つらい猛暑が続く近年の夏。「去年は夏バテでつらかった」「いつもは平気なのに、今年は夏バテしている」という人は、この記事で紹介した夏バテ対策をぜひ参考にしてみてくださいね。

元気に秋を迎えるためにも、夏場の冷え対策はしっかり行い、バテない体づくりをして暑い夏を乗り越えましょう!